6 дней

О сайте

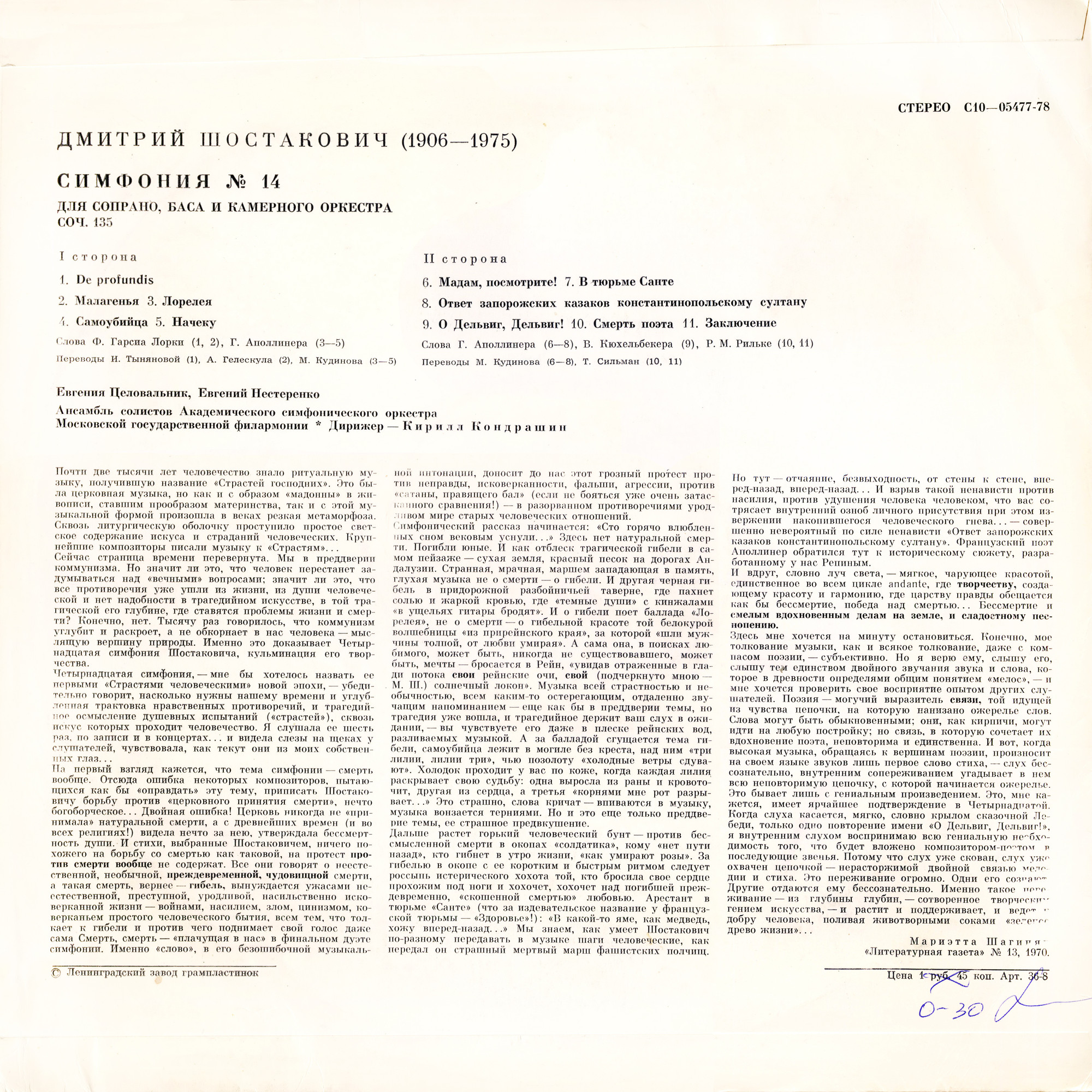

Почти две тысячи лет человечество знало ритуальную музыку, получившую название «Страстей господних». Это была церковная музыка, но как и с образом «мадонны» в живописи, ставшим прообразом материнства, так и с этой музыкальной формой произошла в веках резкая метаморфоза. Сквозь литургическую оболочку проступило простое светское содержание искуса и страданий человеческих. Крупнейшие композиторы писали музыку к «Страстям»...

Сейчас страница времени перевернута. Мы в преддверии коммунизма. Но значит ли это, что человек перестанет задумываться над «вечными» вопросами; значит ли это, что все противоречия уже ушли из жизни, из души человеческой и нет надобности в трагедийном искусстве, в той трагической его глубине, где ставятся проблемы жизни и смерти? Конечно, нет. Тысячу раз говорилось, что коммунизм углубит и раскроет, а не обкорнает в нас человека — мыслящую вершину природы. Именно это доказывает Четырнадцатая симфония Шостаковича, кульминация его творчества.

Четырнадцатая симфония, — мне бы хотелось назвать ее первыми «Страстями человеческими» новой эпохи, — убедительно говорит, насколько нужны нашему времени и углубленная трактовка нравственных противоречий, и трагедийное осмысление душевных испытаний («страстей»), сквозь искус которых проходит человечество. Я слушала ее шесть раз, на записи и в концертах... и видела слезы на щеках у слушателей, чувствовала, как текут они из моих собственных глаз...

На первый взгляд кажется, что тема симфонии — смерть вообще. Отсюда ошибка некоторых композиторов, пытающихся как бы «оправдать» эту тему, приписать Шостаковичу борьбу против «церковного принятия смерти», нечто богоборческое... Двойная ошибка! Церковь никогда не «принимала» натуральной смерти, а с древнейших времен (и во всех религиях!) видела нечто за нею, утверждала бессмертность души. И стихи, выбранные Шостаковичем, ничего похожего на борьбу со смертью как таковой, на протест против смерти вообще не содержат. Все они говорят о неестественной, необычной, преждевременной, чудовищной смерти, а такая смерть, вернее — гибель, вынуждается ужасами неестественной, преступной, уродливой, насильственно исковерканной жизни — войнами, насилием, злом, цинизмом, коверканьем простого человеческого бытия, всем тем, что толкает к гибели и против чего поднимает свой голос даже сама Смерть, смерть — «плачущая в нас» в финальном дуэте симфонии. Именно

«слово», в его безошибочной музыкальной интонации, доносит до нас этот грозный протест против неправды, исковерканности, фальши, агрессии, против «сатаны, правящего бал» (если не бояться уже очень затасканного сравнения!) —в разорванном противоречиями уродливом мире старых человеческих отношений.

Симфонический рассказ начинается: «Сто горячо влюбленных сном вековым уснули...» Здесь нет натуральной смерти. Погибли юные. И как отблеск трагической гибели в самом пейзаже — сухая земля, красный песок на дорогах Андалузии. Странная, мрачная, маршем западающая в память, глухая музыка не о смерти — о гибели. И другая черная гибель в придорожной разбойничьей таверне, где пахнет солью и жаркой кровью, где «темные души» с кинжалами «в ущельях гитары бродят». И о гибели поет баллада «Лорелея», не о смерти — о гибельной красоте той белокурой волшебницы «из прирейнского края», за которой «шли мужчины толпой, от любви умирая». А сама она, в поисках любимого, может быть, никогда не существовавшего, может быть, мечты — бросается в Рейн, «увидав отраженные в глади потока свои рейнские очи, свой (подчеркнуто мною — М. Ш.) солнечный локон». Музыка всей страстностью и необычностью, всем каким-то остерегающим, отдаленно звучащим напоминанием — еще как бы в преддверии темы, но трагедия уже вошла, и трагедийное держит ваш слух в ожидании, — вы чувствуете его даже в плеске рейнских вод, разливаемых музыкой. А за балладой сгущается тема гибели, самоубийца лежит в могиле без креста, над ним «три лилии, лилии три», чью позолоту «холодные ветры сдувают». Холодок проходит у вас по коже, когда каждая лилия раскрывает свою судьбу: одна выросла из раны и кровоточит, другая из сердца, а третья «корнями мне рот разрывает...» Это страшно, слова кричат — впиваются в музыку, музыка вонзается терниями. Но и это еще только преддверие темы, ее страшное предвкушение.

Дальше растет горький человеческий бунт — против бессмысленной смерти в окопах «солдатика», кому «нет пути назад», кто гибнет в утро жизни, «как умирают розы». За гибелью в окопе с ее коротким и быстрым ритмом следует россыпь истерического хохота той, кто бросила свое сердце прохожим под ноги и хохочет, хохочет над погибшей преждевременно, «скошенной смертью» любовью. Арестант в тюрьме «Санте» (что за издевательское название у французской тюрьмы — «Здоровье»!): «В какой-то яме, как медведь, хожу вперед-назад...» Мы знаем, как умеет Шостакович по-разному передавать в музыке шаги человеческие, как передал он страшный мертвый марш фашистских полчищ.

Но тут — отчаяние, безвыходность, от стены к стене, вперед-назад, вперед-назад... И взрыв такой ненависти против насилия, против удушения человека человеком, что вас сотрясает внутренний озноб личного присутствия при этом извержении накопившегося человеческого гнева... — совершенно невероятный по силе ненависти «Ответ запорожских казаков константинопольскому султану». Французский поэт Аполлинер обратился тут к историческому сюжету, разработанному у нас Репиным.

И вдруг, словно луч света, — мягкое, чарующее красотой, единственное во всем цикле andante, где творчеству, создающему красоту и гармонию, где царству правды обещается как бы бессмертие, победа над смертью... Бессмертие и смелым вдохновенным делам на земле, и сладостному песнопению.

Здесь мне хочется на минуту остановиться. Конечно, мое толкование музыки, как и всякое толкование, даже с компасом поэзии, — субъективно. Но я верю ему, слышу его, слышу тем единством двойного звучания звука и слова, которое в древности определяли общим понятием «мелос», — и мне хочется проверить свое восприятие опытом других слушателей. Поэзия — могучий выразитель связи, той идущей из чувства цепочки, на которую нанизано ожерелье слов. Слова могут быть обыкновенными; они, как кирпичи, могут идти на любую постройку; но связь, в которую сочетает их вдохновение поэта, неповторима и единственна. И вот, когда высокая музыка, обращаясь к вершинам поэзии, произносит на своем языке звуков лишь первое слово стиха, — слух бессознательно, внутренним сопереживанием угадывает в нем всю неповторимую цепочку, с которой начинается ожерелье. Это бывает лишь с гениальным произведением. Это, мне кажется, имеет ярчайшее подтверждение в Четырнадцатой. Когда слуха касается, мягко, словно крылом сказочной Лебеди, только одно повторение имени «О Дельвиг, Дельвиг!», я внутренним слухом воспринимаю всю гениальную необходимость того, что будет вложено композитором потом в последующие звенья. Потому что слух уже скован, слух уже охвачен цепочкой — нерасторжимой двойной связью мелодии и стиха. Это переживание огромно. Одни его Другие отдаются ему бессознательно. Именно такое переживание — из глубины глубин, — сотворенное творческим гением искусства, — и растит и поддерживает, и ведет к добру человека, поливая животворными соками «зеленое древо жизни»...

Мариэтта Шагиня - «Литературная газета» № 13, 1970.

Ленинградский завод

Сейчас страница времени перевернута. Мы в преддверии коммунизма. Но значит ли это, что человек перестанет задумываться над «вечными» вопросами; значит ли это, что все противоречия уже ушли из жизни, из души человеческой и нет надобности в трагедийном искусстве, в той трагической его глубине, где ставятся проблемы жизни и смерти? Конечно, нет. Тысячу раз говорилось, что коммунизм углубит и раскроет, а не обкорнает в нас человека — мыслящую вершину природы. Именно это доказывает Четырнадцатая симфония Шостаковича, кульминация его творчества.

Четырнадцатая симфония, — мне бы хотелось назвать ее первыми «Страстями человеческими» новой эпохи, — убедительно говорит, насколько нужны нашему времени и углубленная трактовка нравственных противоречий, и трагедийное осмысление душевных испытаний («страстей»), сквозь искус которых проходит человечество. Я слушала ее шесть раз, на записи и в концертах... и видела слезы на щеках у слушателей, чувствовала, как текут они из моих собственных глаз...

На первый взгляд кажется, что тема симфонии — смерть вообще. Отсюда ошибка некоторых композиторов, пытающихся как бы «оправдать» эту тему, приписать Шостаковичу борьбу против «церковного принятия смерти», нечто богоборческое... Двойная ошибка! Церковь никогда не «принимала» натуральной смерти, а с древнейших времен (и во всех религиях!) видела нечто за нею, утверждала бессмертность души. И стихи, выбранные Шостаковичем, ничего похожего на борьбу со смертью как таковой, на протест против смерти вообще не содержат. Все они говорят о неестественной, необычной, преждевременной, чудовищной смерти, а такая смерть, вернее — гибель, вынуждается ужасами неестественной, преступной, уродливой, насильственно исковерканной жизни — войнами, насилием, злом, цинизмом, коверканьем простого человеческого бытия, всем тем, что толкает к гибели и против чего поднимает свой голос даже сама Смерть, смерть — «плачущая в нас» в финальном дуэте симфонии. Именно

«слово», в его безошибочной музыкальной интонации, доносит до нас этот грозный протест против неправды, исковерканности, фальши, агрессии, против «сатаны, правящего бал» (если не бояться уже очень затасканного сравнения!) —в разорванном противоречиями уродливом мире старых человеческих отношений.

Симфонический рассказ начинается: «Сто горячо влюбленных сном вековым уснули...» Здесь нет натуральной смерти. Погибли юные. И как отблеск трагической гибели в самом пейзаже — сухая земля, красный песок на дорогах Андалузии. Странная, мрачная, маршем западающая в память, глухая музыка не о смерти — о гибели. И другая черная гибель в придорожной разбойничьей таверне, где пахнет солью и жаркой кровью, где «темные души» с кинжалами «в ущельях гитары бродят». И о гибели поет баллада «Лорелея», не о смерти — о гибельной красоте той белокурой волшебницы «из прирейнского края», за которой «шли мужчины толпой, от любви умирая». А сама она, в поисках любимого, может быть, никогда не существовавшего, может быть, мечты — бросается в Рейн, «увидав отраженные в глади потока свои рейнские очи, свой (подчеркнуто мною — М. Ш.) солнечный локон». Музыка всей страстностью и необычностью, всем каким-то остерегающим, отдаленно звучащим напоминанием — еще как бы в преддверии темы, но трагедия уже вошла, и трагедийное держит ваш слух в ожидании, — вы чувствуете его даже в плеске рейнских вод, разливаемых музыкой. А за балладой сгущается тема гибели, самоубийца лежит в могиле без креста, над ним «три лилии, лилии три», чью позолоту «холодные ветры сдувают». Холодок проходит у вас по коже, когда каждая лилия раскрывает свою судьбу: одна выросла из раны и кровоточит, другая из сердца, а третья «корнями мне рот разрывает...» Это страшно, слова кричат — впиваются в музыку, музыка вонзается терниями. Но и это еще только преддверие темы, ее страшное предвкушение.

Дальше растет горький человеческий бунт — против бессмысленной смерти в окопах «солдатика», кому «нет пути назад», кто гибнет в утро жизни, «как умирают розы». За гибелью в окопе с ее коротким и быстрым ритмом следует россыпь истерического хохота той, кто бросила свое сердце прохожим под ноги и хохочет, хохочет над погибшей преждевременно, «скошенной смертью» любовью. Арестант в тюрьме «Санте» (что за издевательское название у французской тюрьмы — «Здоровье»!): «В какой-то яме, как медведь, хожу вперед-назад...» Мы знаем, как умеет Шостакович по-разному передавать в музыке шаги человеческие, как передал он страшный мертвый марш фашистских полчищ.

Но тут — отчаяние, безвыходность, от стены к стене, вперед-назад, вперед-назад... И взрыв такой ненависти против насилия, против удушения человека человеком, что вас сотрясает внутренний озноб личного присутствия при этом извержении накопившегося человеческого гнева... — совершенно невероятный по силе ненависти «Ответ запорожских казаков константинопольскому султану». Французский поэт Аполлинер обратился тут к историческому сюжету, разработанному у нас Репиным.

И вдруг, словно луч света, — мягкое, чарующее красотой, единственное во всем цикле andante, где творчеству, создающему красоту и гармонию, где царству правды обещается как бы бессмертие, победа над смертью... Бессмертие и смелым вдохновенным делам на земле, и сладостному песнопению.

Здесь мне хочется на минуту остановиться. Конечно, мое толкование музыки, как и всякое толкование, даже с компасом поэзии, — субъективно. Но я верю ему, слышу его, слышу тем единством двойного звучания звука и слова, которое в древности определяли общим понятием «мелос», — и мне хочется проверить свое восприятие опытом других слушателей. Поэзия — могучий выразитель связи, той идущей из чувства цепочки, на которую нанизано ожерелье слов. Слова могут быть обыкновенными; они, как кирпичи, могут идти на любую постройку; но связь, в которую сочетает их вдохновение поэта, неповторима и единственна. И вот, когда высокая музыка, обращаясь к вершинам поэзии, произносит на своем языке звуков лишь первое слово стиха, — слух бессознательно, внутренним сопереживанием угадывает в нем всю неповторимую цепочку, с которой начинается ожерелье. Это бывает лишь с гениальным произведением. Это, мне кажется, имеет ярчайшее подтверждение в Четырнадцатой. Когда слуха касается, мягко, словно крылом сказочной Лебеди, только одно повторение имени «О Дельвиг, Дельвиг!», я внутренним слухом воспринимаю всю гениальную необходимость того, что будет вложено композитором потом в последующие звенья. Потому что слух уже скован, слух уже охвачен цепочкой — нерасторжимой двойной связью мелодии и стиха. Это переживание огромно. Одни его Другие отдаются ему бессознательно. Именно такое переживание — из глубины глубин, — сотворенное творческим гением искусства, — и растит и поддерживает, и ведет к добру человека, поливая животворными соками «зеленое древо жизни»...

Мариэтта Шагиня - «Литературная газета» № 13, 1970.

Ленинградский завод