1 день

О сайте

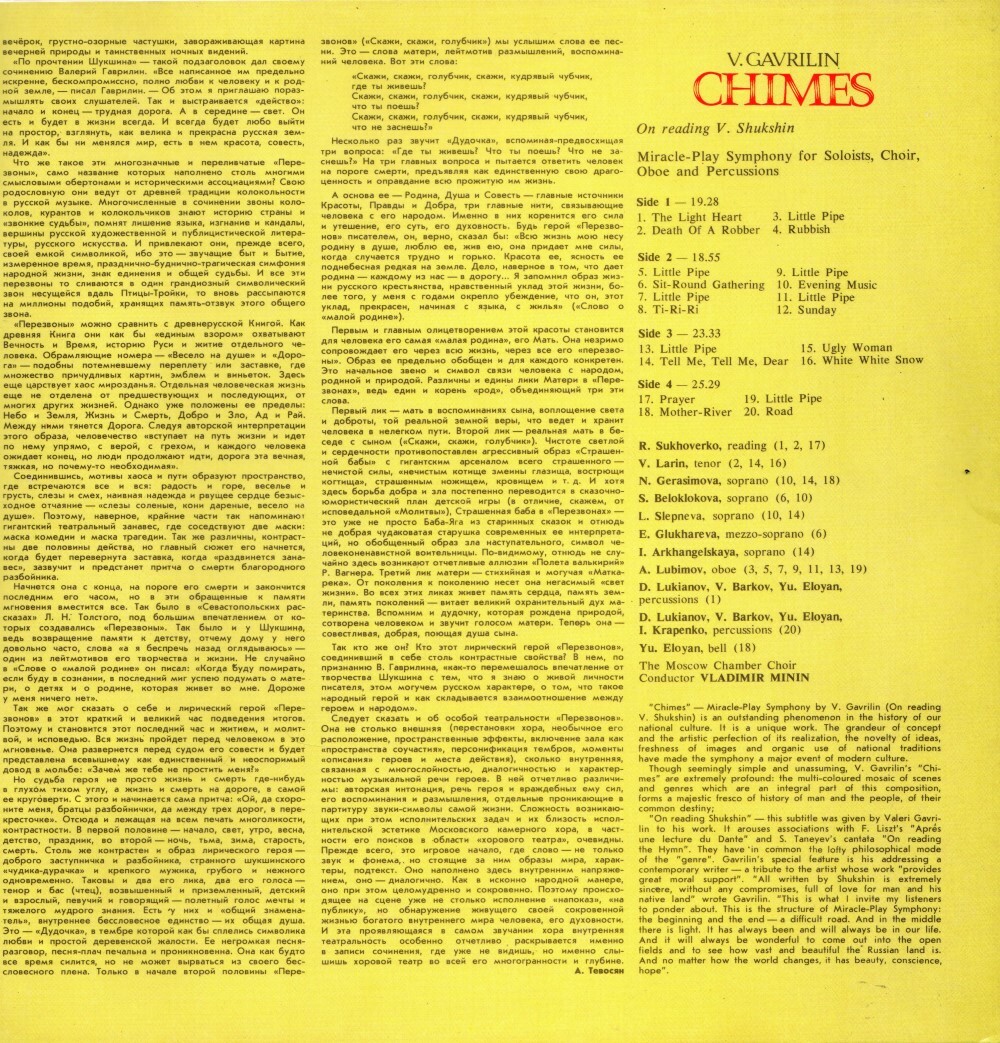

В истории отечественной культуры хоровая симфония-действо В. Гаврилина «Перезвоны» (По прочтении Шукшина) — произведение этапное. Оно не знает аналогов. Масштабность замысла и художественное совершенство его воплощения новаторство концепции, свежесть образов и органичное претворение национальных традиций сделали его в современной культуре событием первостепенной важности.

Премьера «Перезвонов» состоялась 17 января 1984 года в Ленинграде, а 12 февраля была повторена в Москве. В 1985 году сочинение было удостоено Государственной премии

СССР.

При первом же знакомстве «Перезвоны» завораживают спокойно льющимся светом, покоряют искренностью. Из простых и знакомых элементов — интонаций бытовых жанров, песенной мелодии и сочного, образного слова соткана их поэтическая материя. Гаврилин, подобно Мусоргскому, любит и жалеет своих героев, искренне сострадает и верит им. С любовью и восхищением обращается он к сокровенным тайникам души человеческой, к живущим там от рождения и до смерти красоте и добру, гармонии и справедливости, к вечным ценностям истории и культуры народа, к коренным особенностям национального самосознания.

Из пестрой мозаики картин и жанров, составляющих живую плоть сочинения, складывается грандиозная фреска истории человека и народа, их общей судьбы, возникает «голос народной жизни во всем ее многообразии» (В. Белов). Здесь и массовые народные сцены, и монолог героя, осмысляющего простые и вечные истины человеческого существования, а рядом колоритные, как бы выхваченные из самой жизни и запечатлевшие ее красоту поэтичные зарисовки посиделок и вечёрок, грустно-озорные частушки, завораживающая картина вечерней природы и таинственных ночных видений.

«По прочтении Шукшина» — такой подзаголовок дал своему сочинению Валерий Гаврилин. «Все написанное им предельно искренне, бескомпромиссно, полно любви к человеку и к родной земле, — писал Гаврилин. — Об этом я приглашаю поразмышлять своих слушателей. Так и выстраивается «действо»: начало и конец — трудная дорога. А в середине — свет. Он есть и будет в жизни всегда. И всегда будет любо выйти на простор,- взглянуть, как велика и прекрасна русская земля. И как бы ни менялся мир, есть в нем красота, совесть, надежда».

Что же такое эти многозначные и переливчатые «Перезвоны», само название которых наполнено столь многими смысловыми обертонами и историческими ассоциациями? Свою родословную они ведут от древней традиции колокольности в русской музыке. Многочисленные в сочинении звоны колоколов, курантов и колокольчиков знают историю страны и «звонкие судьбы», помнят лишение языка, изгнание и кандалы, вершины русской художественной и публицистической литературы, русского искусства. И привлекают они, прежде всего, своей емкой символикой, ибо это — звучащие быт и Бытие, измеренное время, празднично-буднично-трагическая симфония народной жизни, знак единения и общей судьбы. И все эти перезвоны то сливаются в один грандиозный символический звон несущейся вдаль Птицы-Тройки, то вновь рассыпаются на миллионы подобий, хранящих память-отзвук этого общего звона.

«Перезвоны» можно сравнить с древнерусской Книгой. Как древняя Книга они как бы «единым взором» охватывают Вечность и Время, историю Руси и житие отдельного человека. Обрамляющие номера — «Весело на душе» и «Дорога» — подобны потемневшему переплету или заставке, где множество причудливых картин, эмблем и виньеток. Здесь еще царствует хаос мирозданья. Отдельная человеческая жизнь еще не отделена от предшествующих и последующих, от многих других жизней. Однако уже положены ее пределы: Небо и Земля, Жизнь и Смерть, Добро и Зло, Ад и Рай. Между ними тянется Дорога. Следуя авторской интерпретации этого образа, человечество «вступает на путь жизни и идет по нему упрямо, с верой, с грехом, и каждого человека ожидает конец, но люди продолжают идти, дорога эта вечная, тяжкая, но почему-то необходимая».

Соединившись, мотивы хаоса и пути образуют пространство, где встречаются все и вся: радость и горе, веселье и грусть, слезы и смех, наивная надежда и рвущее сердце безысходное отчаяние — «слезы соленые, кони дареные, весело на душе». Поэтому, наверное, крайние части так напоминают гигантский театральный занавес, где соседствуют две маски: маска комедии и маска трагедии. Так же различны, контрастны две половины действа, но главный сюжет его начнется, когда будет перевернута заставка, когда «раздвинется занавес», зазвучит и предстанет притча о смерти благородного разбойника.

Начнется она с конца, на пороге его смерти и закончится последним его часом, но в эти обращенные к памяти мгновения вместится все. Так было в «Севастопольских рассказах» Л. Н.* Толстого, под большим впечатлением от которых создавались «Перезвоны». Так было и у Шукшина, ведь возвращение памяти к детству, отчему дому у него довольно часто, слова «а я беспречь назад оглядываюсь» — один из лейтмотивов его творчества и жизни. Не случайно в «Слове о «малой родине» он писал: «Когда буду помирать, если буду в сознании, в последний миг успею подумать о матери, о детях и о родине, которая живет во мне. Дороже у меня ничего нет».

Так же мог сказать о себе и лирический герой «Перезвонов» в этот краткий и великий час подведения итогов. Поэтому и становится этот последний час и житием, и молитвой, и исповедью. Вся жизнь пройдет перед человеком в это мгновенье. Она развернется перед судом его совести и будет представлена всевышнему как единственный и неоспоримый довод в мольбе: «Зачем же тебе не простить меня?»

Но судьба героя не просто жизнь и смерть где-нибудь в глухом тихом углу, а жизнь и смерть на дороге, в самой ее круговерти. С этого и начинается сама притча: «Ой, да схороните меня, братцы разбойнички, да между трех дорог, в перекресточке». Отсюда и лежащая на всем печать многоликости, контрастности. В первой половине — начало, свет, утро, весна, детство, праздник, во второй — ночь, тьма, зима, старость, смерть. Столь же контрастен и образ лирического героя — доброго заступничка и разбойника, странного шукшинского «чудика-дурачка» и крепкого мужика, грубого и нежного одновременно. Таковы и два его лика, два его голоса — тенор и бас (чтец), возвышенный и приземленный, детский и взрослый, певучий и говорящий — полетный голос мечты и тяжелого мудрого знания. Есть у них и «общий знаменатель», внутреннее бессловесное единство — их общая душа. Это — «Дудочка», в тембре которой как бы сплелись символика любви и простой деревенской жалости. Ее негромкая песня-разговор, песня-плач печальна и проникновенна. Она как будто все время силится, но не может вырваться из своего бессловесного плена. Только в начале второй половины «Перезвонов» («Скажи, скажи, голубчик») мы услышим слова ее песни. Это — слова матери, лейтмотив размышлений, воспоминаний человека. Вот эти слова:

«Скажи, скажи, голубчик, скажи, кудрявый чубчик, где ты живешь?

Скажи, скажи, голубчик, скажи, кудрявый чубчик, что ты поешь?

Скажи, скажи, голубчик, скажи, кудрявый чубчик, что не заснешь?»

Несколько раз звучит «Дудочка», вспоминая-предвосхищая три вопроса: «Где ты живешь? Что ты поешь? Что не заснешь?» На три главных вопроса и пытается ответить человек на пороге смерти, предъявляя как единственную свою драгоценность и оправдание всю прожитую им жизнь.

А основа ее — Родина, Душа и Совесть — главные источники Красоты, Правды и Добра, три главные нити, связывающие человека с его народом. Именно в них коренится его сила и утешение, его суть, его духовность. Будь герой «Перезвонов» писателем, он, верно, сказал бы: «Всю жизнь мою несу родину в душе, люблю ее, жив ею, она придает мне силы, когда случается трудно и горько. Красота ее, ясность ее поднебесная редкая на земле. Дело, наверное в том, что дает родина — каждому из нас — в дорогу... Я запомнил образ жизни русского крестьянства, нравственный уклад этой жизни, более того, у меня с годами окрепло убеждение, что он, этот уклад, прекрасен, начиная с языка, с жилья» («Слово о «малой родине»).

Первым и главным олицетворением этой красоты становится для человека его самая «малая родина», его Мать. Она незримо сопровождает его через всю жизнь, через все его «перезвоны». Образ ее предельно обобщен и для каждого конкретен. Это начальное звено и символ связи человека с народом, родиной и природой. Различны и едины лики Матери в «Перезвонах», ведь един и корень «род», объединяющий три эти слова.

Первый лик — мать в воспоминаниях сына, воплощение света и доброты, той реальной земной веры, что ведет и хранит человека в нелегком пути. Второй лик — реальная мать в беседе с сыном («Скажи, скажи, голубчик»). Чистоте светлой и сердечности противопоставлен агрессивный образ «Страшенной бабы» с гигантским арсеналом всего страшенного — нечистой силы, «нечистым котище змеины глазища, вострющи когтища», страшенным ножищем, кровищем и т. д. И хотя здесь борьба добра и зла постепенно переводится в сказочно-юмористический план детской игры (в отличие, скажем, от исповедальной «Молитвы»), Страшенная баба в «Перезвонах» — это уже не просто Баба-Яга из старинных сказок и отнюдь не добрая чудаковатая старушка современных ее интерпретаций, но обобщенный образ зла наступательного, символ человеконенавистной воительницы. По-видимому, отнюдь не случайно здесь возникают отчетливые аллюзии «Полета валькирий» Р. Вагнера. Третий лик матери — стихийная и могучая «Матка-река». От поколения к поколению несет она негасимый «свет жизни». Во всех этих ликах живет память сердца, память земли, память поколений — витает великий охранительный дух материнства. Вспомним и дудочку, которая рождена природой, сотворена человеком и звучит голосом матери. Теперь она — совестливая, добрая, поющая душа сына.

Так кто же он? Кто этот лирический герой «Перезвонов», соединивший в себе столь контрастные свойства? В нем, по признанию В. Гаврилина, «как-то перемешалось впечатление от творчества Шукшина с тем, что я знаю о живой личности писателя, этом могучем русском характере, о том, что такое народный герой и как складывается взаимоотношение между героем и народом».

Следует сказать и об особой театральности «Перезвонов». Она не столько внешняя (перестановки хора, необычное его расположение, пространственные эффекты, включение зала как «пространства соучастия», персонификация тембров, моменты «описания» героев и места действия), сколько внутренняя, связанная с многослойностью, диалогичностью и характерностью музыкальной речи героев. В ней отчетливо различимы: авторская интонация, речь героя и враждебных ему сил, его воспоминания и размышления, отдельные проникающие в партитуру звуки-символы самой жизни. Сложность возникающих при этом исполнительских задач и их близость исполнительской эстетике Московского камерного хора, в частности его поисков в области «хорового театра», очевидны. Прежде всего, это игровое начало, где слово — не только звук и фонема,, но стоящие за ним образы мира, характеры, подтекст. Оно наполнено здесь внутренним напряжением, оно — диалогично. Как в исконно народной манере, оно при этом целомудренно и сокровенно. Поэтому происходящее на сцене уже не столько исполнение «напоказ», «на публику», но обнаружение живущего своей сокровенной жизнью богатого внутреннего мира человека, его духовности. И эта проявляющаяся в самом звучании хора внутренняя театральность особенно отчетливо раскрывается именно в записи сочинения, где уже не видишь,- но именно слышишь хоровой театр во всей его многогранности и глубине.

А. Тевосян

Премьера «Перезвонов» состоялась 17 января 1984 года в Ленинграде, а 12 февраля была повторена в Москве. В 1985 году сочинение было удостоено Государственной премии

СССР.

При первом же знакомстве «Перезвоны» завораживают спокойно льющимся светом, покоряют искренностью. Из простых и знакомых элементов — интонаций бытовых жанров, песенной мелодии и сочного, образного слова соткана их поэтическая материя. Гаврилин, подобно Мусоргскому, любит и жалеет своих героев, искренне сострадает и верит им. С любовью и восхищением обращается он к сокровенным тайникам души человеческой, к живущим там от рождения и до смерти красоте и добру, гармонии и справедливости, к вечным ценностям истории и культуры народа, к коренным особенностям национального самосознания.

Из пестрой мозаики картин и жанров, составляющих живую плоть сочинения, складывается грандиозная фреска истории человека и народа, их общей судьбы, возникает «голос народной жизни во всем ее многообразии» (В. Белов). Здесь и массовые народные сцены, и монолог героя, осмысляющего простые и вечные истины человеческого существования, а рядом колоритные, как бы выхваченные из самой жизни и запечатлевшие ее красоту поэтичные зарисовки посиделок и вечёрок, грустно-озорные частушки, завораживающая картина вечерней природы и таинственных ночных видений.

«По прочтении Шукшина» — такой подзаголовок дал своему сочинению Валерий Гаврилин. «Все написанное им предельно искренне, бескомпромиссно, полно любви к человеку и к родной земле, — писал Гаврилин. — Об этом я приглашаю поразмышлять своих слушателей. Так и выстраивается «действо»: начало и конец — трудная дорога. А в середине — свет. Он есть и будет в жизни всегда. И всегда будет любо выйти на простор,- взглянуть, как велика и прекрасна русская земля. И как бы ни менялся мир, есть в нем красота, совесть, надежда».

Что же такое эти многозначные и переливчатые «Перезвоны», само название которых наполнено столь многими смысловыми обертонами и историческими ассоциациями? Свою родословную они ведут от древней традиции колокольности в русской музыке. Многочисленные в сочинении звоны колоколов, курантов и колокольчиков знают историю страны и «звонкие судьбы», помнят лишение языка, изгнание и кандалы, вершины русской художественной и публицистической литературы, русского искусства. И привлекают они, прежде всего, своей емкой символикой, ибо это — звучащие быт и Бытие, измеренное время, празднично-буднично-трагическая симфония народной жизни, знак единения и общей судьбы. И все эти перезвоны то сливаются в один грандиозный символический звон несущейся вдаль Птицы-Тройки, то вновь рассыпаются на миллионы подобий, хранящих память-отзвук этого общего звона.

«Перезвоны» можно сравнить с древнерусской Книгой. Как древняя Книга они как бы «единым взором» охватывают Вечность и Время, историю Руси и житие отдельного человека. Обрамляющие номера — «Весело на душе» и «Дорога» — подобны потемневшему переплету или заставке, где множество причудливых картин, эмблем и виньеток. Здесь еще царствует хаос мирозданья. Отдельная человеческая жизнь еще не отделена от предшествующих и последующих, от многих других жизней. Однако уже положены ее пределы: Небо и Земля, Жизнь и Смерть, Добро и Зло, Ад и Рай. Между ними тянется Дорога. Следуя авторской интерпретации этого образа, человечество «вступает на путь жизни и идет по нему упрямо, с верой, с грехом, и каждого человека ожидает конец, но люди продолжают идти, дорога эта вечная, тяжкая, но почему-то необходимая».

Соединившись, мотивы хаоса и пути образуют пространство, где встречаются все и вся: радость и горе, веселье и грусть, слезы и смех, наивная надежда и рвущее сердце безысходное отчаяние — «слезы соленые, кони дареные, весело на душе». Поэтому, наверное, крайние части так напоминают гигантский театральный занавес, где соседствуют две маски: маска комедии и маска трагедии. Так же различны, контрастны две половины действа, но главный сюжет его начнется, когда будет перевернута заставка, когда «раздвинется занавес», зазвучит и предстанет притча о смерти благородного разбойника.

Начнется она с конца, на пороге его смерти и закончится последним его часом, но в эти обращенные к памяти мгновения вместится все. Так было в «Севастопольских рассказах» Л. Н.* Толстого, под большим впечатлением от которых создавались «Перезвоны». Так было и у Шукшина, ведь возвращение памяти к детству, отчему дому у него довольно часто, слова «а я беспречь назад оглядываюсь» — один из лейтмотивов его творчества и жизни. Не случайно в «Слове о «малой родине» он писал: «Когда буду помирать, если буду в сознании, в последний миг успею подумать о матери, о детях и о родине, которая живет во мне. Дороже у меня ничего нет».

Так же мог сказать о себе и лирический герой «Перезвонов» в этот краткий и великий час подведения итогов. Поэтому и становится этот последний час и житием, и молитвой, и исповедью. Вся жизнь пройдет перед человеком в это мгновенье. Она развернется перед судом его совести и будет представлена всевышнему как единственный и неоспоримый довод в мольбе: «Зачем же тебе не простить меня?»

Но судьба героя не просто жизнь и смерть где-нибудь в глухом тихом углу, а жизнь и смерть на дороге, в самой ее круговерти. С этого и начинается сама притча: «Ой, да схороните меня, братцы разбойнички, да между трех дорог, в перекресточке». Отсюда и лежащая на всем печать многоликости, контрастности. В первой половине — начало, свет, утро, весна, детство, праздник, во второй — ночь, тьма, зима, старость, смерть. Столь же контрастен и образ лирического героя — доброго заступничка и разбойника, странного шукшинского «чудика-дурачка» и крепкого мужика, грубого и нежного одновременно. Таковы и два его лика, два его голоса — тенор и бас (чтец), возвышенный и приземленный, детский и взрослый, певучий и говорящий — полетный голос мечты и тяжелого мудрого знания. Есть у них и «общий знаменатель», внутреннее бессловесное единство — их общая душа. Это — «Дудочка», в тембре которой как бы сплелись символика любви и простой деревенской жалости. Ее негромкая песня-разговор, песня-плач печальна и проникновенна. Она как будто все время силится, но не может вырваться из своего бессловесного плена. Только в начале второй половины «Перезвонов» («Скажи, скажи, голубчик») мы услышим слова ее песни. Это — слова матери, лейтмотив размышлений, воспоминаний человека. Вот эти слова:

«Скажи, скажи, голубчик, скажи, кудрявый чубчик, где ты живешь?

Скажи, скажи, голубчик, скажи, кудрявый чубчик, что ты поешь?

Скажи, скажи, голубчик, скажи, кудрявый чубчик, что не заснешь?»

Несколько раз звучит «Дудочка», вспоминая-предвосхищая три вопроса: «Где ты живешь? Что ты поешь? Что не заснешь?» На три главных вопроса и пытается ответить человек на пороге смерти, предъявляя как единственную свою драгоценность и оправдание всю прожитую им жизнь.

А основа ее — Родина, Душа и Совесть — главные источники Красоты, Правды и Добра, три главные нити, связывающие человека с его народом. Именно в них коренится его сила и утешение, его суть, его духовность. Будь герой «Перезвонов» писателем, он, верно, сказал бы: «Всю жизнь мою несу родину в душе, люблю ее, жив ею, она придает мне силы, когда случается трудно и горько. Красота ее, ясность ее поднебесная редкая на земле. Дело, наверное в том, что дает родина — каждому из нас — в дорогу... Я запомнил образ жизни русского крестьянства, нравственный уклад этой жизни, более того, у меня с годами окрепло убеждение, что он, этот уклад, прекрасен, начиная с языка, с жилья» («Слово о «малой родине»).

Первым и главным олицетворением этой красоты становится для человека его самая «малая родина», его Мать. Она незримо сопровождает его через всю жизнь, через все его «перезвоны». Образ ее предельно обобщен и для каждого конкретен. Это начальное звено и символ связи человека с народом, родиной и природой. Различны и едины лики Матери в «Перезвонах», ведь един и корень «род», объединяющий три эти слова.

Первый лик — мать в воспоминаниях сына, воплощение света и доброты, той реальной земной веры, что ведет и хранит человека в нелегком пути. Второй лик — реальная мать в беседе с сыном («Скажи, скажи, голубчик»). Чистоте светлой и сердечности противопоставлен агрессивный образ «Страшенной бабы» с гигантским арсеналом всего страшенного — нечистой силы, «нечистым котище змеины глазища, вострющи когтища», страшенным ножищем, кровищем и т. д. И хотя здесь борьба добра и зла постепенно переводится в сказочно-юмористический план детской игры (в отличие, скажем, от исповедальной «Молитвы»), Страшенная баба в «Перезвонах» — это уже не просто Баба-Яга из старинных сказок и отнюдь не добрая чудаковатая старушка современных ее интерпретаций, но обобщенный образ зла наступательного, символ человеконенавистной воительницы. По-видимому, отнюдь не случайно здесь возникают отчетливые аллюзии «Полета валькирий» Р. Вагнера. Третий лик матери — стихийная и могучая «Матка-река». От поколения к поколению несет она негасимый «свет жизни». Во всех этих ликах живет память сердца, память земли, память поколений — витает великий охранительный дух материнства. Вспомним и дудочку, которая рождена природой, сотворена человеком и звучит голосом матери. Теперь она — совестливая, добрая, поющая душа сына.

Так кто же он? Кто этот лирический герой «Перезвонов», соединивший в себе столь контрастные свойства? В нем, по признанию В. Гаврилина, «как-то перемешалось впечатление от творчества Шукшина с тем, что я знаю о живой личности писателя, этом могучем русском характере, о том, что такое народный герой и как складывается взаимоотношение между героем и народом».

Следует сказать и об особой театральности «Перезвонов». Она не столько внешняя (перестановки хора, необычное его расположение, пространственные эффекты, включение зала как «пространства соучастия», персонификация тембров, моменты «описания» героев и места действия), сколько внутренняя, связанная с многослойностью, диалогичностью и характерностью музыкальной речи героев. В ней отчетливо различимы: авторская интонация, речь героя и враждебных ему сил, его воспоминания и размышления, отдельные проникающие в партитуру звуки-символы самой жизни. Сложность возникающих при этом исполнительских задач и их близость исполнительской эстетике Московского камерного хора, в частности его поисков в области «хорового театра», очевидны. Прежде всего, это игровое начало, где слово — не только звук и фонема,, но стоящие за ним образы мира, характеры, подтекст. Оно наполнено здесь внутренним напряжением, оно — диалогично. Как в исконно народной манере, оно при этом целомудренно и сокровенно. Поэтому происходящее на сцене уже не столько исполнение «напоказ», «на публику», но обнаружение живущего своей сокровенной жизнью богатого внутреннего мира человека, его духовности. И эта проявляющаяся в самом звучании хора внутренняя театральность особенно отчетливо раскрывается именно в записи сочинения, где уже не видишь,- но именно слышишь хоровой театр во всей его многогранности и глубине.

А. Тевосян