4 дня

О сайте

МЕТЕЛЬ

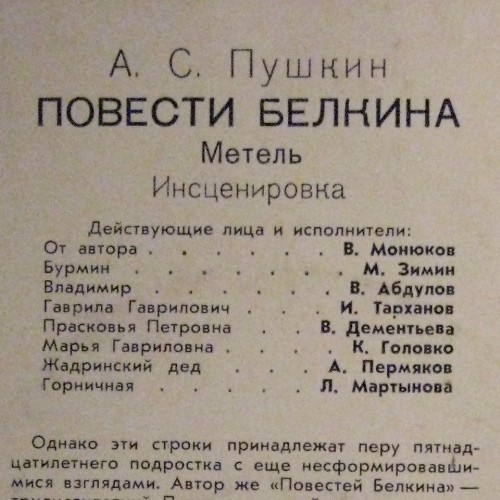

От автора — Виктор Монюков

Бурмин — Михаил Зимин

Владимир — Всеволод Абдулов

Гаврила Гаврилович — Иван Тарханов

Прасковья Петровна — Валерия Дементьева

Мария Гавриловна — Кира Головко

Жадринский дед — Александр Пермяков

Горничная — Любовь Мартынова

Инсценировка Виктора Монюкова и Валерия Михайловского

Повести «Метель» предпослан эпиграф из романтической баллады Жуковского «Светлана»:

«Кони мчатся по буграм,

Топчут снег глубокий...

Вот в сторонке божий храм

Виден одинокий.

Вдруг метелица кругом:

Снег валит клоками;

Черный врам, свистя крылом,

Вьется над санями;

Вещий стон гласит печаль!

Кони торопливы

Чутко смотрят в темну даль,

Воздымая гривы!

Мотивы метели, божьего храма, таинственных предзнаменований перекликаются с сюжетом пушкинской повести. История, рассказанная в «Метели», романтична. Пушкин искусно строит позицию повести – до последней строки читатели не догадываются о неожиданной развязке, с интересом следят за романтическими приключениями. Однако Пушкин, используя романтический сюжет, создает реалистическую повесть. Поэтому к своим романтическим героям он относится с легкой иронией. С добродушной насмешкой описывает Пушкин Марью Гавриловну, «стройную, бледную и семнадцатилетнюю девицу», полковника Бурмина, который явился перед героиней «с Георгием в петлице и с интересной бледностию». Пожалуй, менее всего ироничен Пушкин по отношению к Владимиру, бедному армейскому прапорщику. В драматических тонах пишет Пушкин о его борьбе с метелью, сдержанно сообщает потом о его гибели на войне 1812 года.

Изображение войны 1812 года в повести «Метель» представляет особый интерес. Здесь в картину возвращения русской армии на Родину включено следующее авторское отступление: «Время незабвенное! Время славы и восторга! Как сильно билось русское сердце при слове отечество! Как сладки были слезы свидания! С каким единодушием мы соединяли чувства народной гордости и любви к государю! А для него какая была минута»! Восторженная патетика, верноподданнический патриотизм, неглубокая оценка важнейшего периода русской истории, данная здесь Пушкиным, заставляют вспомнить его лицейское стихотворение «Воспоминания в Царском Селе», где он пишет о тех же событиях, примерно теми же словами с той же интонацией:

«Вострепещи, тиран! Уж близок час паденья,

Ты в каждом ратнике узришь богатыря.

Их цель иль победить, иль пасть в пылу сраженья

За веру, за царя»

Однако эти строки принадлежат перу пятнадцатилетнего подростка с еще несформировавшимися взглядами. Автор же «Повестей Белкина» – тридцатилетний Пушкин, великий писатель и мыслитель. Неужели его суждения не изменились?

По счастливой случайности до нас дошло свидетельство о том, что в это время Пушкин переосмыслил и дал глубокую исторически верную оценку 1812 года. Историку литературы П. О. Морозову мы обязаны расшифровкой десятой главы «Евгения Онегина», которая была создана и уничтожена Пушкиным в болдинскую осень.

К этому времени Пушкин уже прошел суровую школу жизни, Он испытал горечь изгнания и боль утраты близких друзей — декабристов. От юношеского восторга и былых иллюзий не осталось и следа.

«Властитель слабый и лукавый,

Плешивый щеголь, враг труда,

Нечаянно пригретый славой,

Над нами царствовал тогда».

Такую убийственную характеристику дает Пушкин Александру I в десятой главе «Евгения Онегина», и он же пишет в «Метели»: «С каким единодушием мы соединяли чувства народной гордости и любви к государю!»

«Гроза двенадцатого года

Настала. Кто тут нам помог:

Остервенение народа,

Барклай, зима иль русский бог?»

Мрачный скептицизм этого горького раздумья о судьбах Родины представляет собой разительный контраст патетическим восклицаниям в «Метели». Однако и здесь Пушкин не погрешил против истины. Авторское отступление в «Метели» является своеобразной стилизацией и обобщением общепринятых высказываний современников о войне с Наполеоном. Только такая, в известной степени официальная, оценка исторических событий 1812 года могла появиться в печати. Неслучайно Пушкин писал Плетневу об издании «Повестей Белкина»: «Отдай их в цензуру земскую не удельную...». Верховным цензором Пушкина в это время был Николай I. Если Пушкин тревожился даже за будущее «Повестей Белкина», то о напечатании десятой главы «Евгения Онегина», где война 1812 года изображалась как преддверие революционного движении декабристов, не могло быть и речи. Вокруг Пушкина уже создавалась атмосфера доносов и травли. Опасаясь обыска, он сжег десятую главу. «19 сит. сожж. 10 песнь» — по старинной иронии судьбы Пушкин сделал эту запись именно на рукописи «Метели».

От автора — Виктор Монюков

Бурмин — Михаил Зимин

Владимир — Всеволод Абдулов

Гаврила Гаврилович — Иван Тарханов

Прасковья Петровна — Валерия Дементьева

Мария Гавриловна — Кира Головко

Жадринский дед — Александр Пермяков

Горничная — Любовь Мартынова

Инсценировка Виктора Монюкова и Валерия Михайловского

Повести «Метель» предпослан эпиграф из романтической баллады Жуковского «Светлана»:

«Кони мчатся по буграм,

Топчут снег глубокий...

Вот в сторонке божий храм

Виден одинокий.

Вдруг метелица кругом:

Снег валит клоками;

Черный врам, свистя крылом,

Вьется над санями;

Вещий стон гласит печаль!

Кони торопливы

Чутко смотрят в темну даль,

Воздымая гривы!

Мотивы метели, божьего храма, таинственных предзнаменований перекликаются с сюжетом пушкинской повести. История, рассказанная в «Метели», романтична. Пушкин искусно строит позицию повести – до последней строки читатели не догадываются о неожиданной развязке, с интересом следят за романтическими приключениями. Однако Пушкин, используя романтический сюжет, создает реалистическую повесть. Поэтому к своим романтическим героям он относится с легкой иронией. С добродушной насмешкой описывает Пушкин Марью Гавриловну, «стройную, бледную и семнадцатилетнюю девицу», полковника Бурмина, который явился перед героиней «с Георгием в петлице и с интересной бледностию». Пожалуй, менее всего ироничен Пушкин по отношению к Владимиру, бедному армейскому прапорщику. В драматических тонах пишет Пушкин о его борьбе с метелью, сдержанно сообщает потом о его гибели на войне 1812 года.

Изображение войны 1812 года в повести «Метель» представляет особый интерес. Здесь в картину возвращения русской армии на Родину включено следующее авторское отступление: «Время незабвенное! Время славы и восторга! Как сильно билось русское сердце при слове отечество! Как сладки были слезы свидания! С каким единодушием мы соединяли чувства народной гордости и любви к государю! А для него какая была минута»! Восторженная патетика, верноподданнический патриотизм, неглубокая оценка важнейшего периода русской истории, данная здесь Пушкиным, заставляют вспомнить его лицейское стихотворение «Воспоминания в Царском Селе», где он пишет о тех же событиях, примерно теми же словами с той же интонацией:

«Вострепещи, тиран! Уж близок час паденья,

Ты в каждом ратнике узришь богатыря.

Их цель иль победить, иль пасть в пылу сраженья

За веру, за царя»

Однако эти строки принадлежат перу пятнадцатилетнего подростка с еще несформировавшимися взглядами. Автор же «Повестей Белкина» – тридцатилетний Пушкин, великий писатель и мыслитель. Неужели его суждения не изменились?

По счастливой случайности до нас дошло свидетельство о том, что в это время Пушкин переосмыслил и дал глубокую исторически верную оценку 1812 года. Историку литературы П. О. Морозову мы обязаны расшифровкой десятой главы «Евгения Онегина», которая была создана и уничтожена Пушкиным в болдинскую осень.

К этому времени Пушкин уже прошел суровую школу жизни, Он испытал горечь изгнания и боль утраты близких друзей — декабристов. От юношеского восторга и былых иллюзий не осталось и следа.

«Властитель слабый и лукавый,

Плешивый щеголь, враг труда,

Нечаянно пригретый славой,

Над нами царствовал тогда».

Такую убийственную характеристику дает Пушкин Александру I в десятой главе «Евгения Онегина», и он же пишет в «Метели»: «С каким единодушием мы соединяли чувства народной гордости и любви к государю!»

«Гроза двенадцатого года

Настала. Кто тут нам помог:

Остервенение народа,

Барклай, зима иль русский бог?»

Мрачный скептицизм этого горького раздумья о судьбах Родины представляет собой разительный контраст патетическим восклицаниям в «Метели». Однако и здесь Пушкин не погрешил против истины. Авторское отступление в «Метели» является своеобразной стилизацией и обобщением общепринятых высказываний современников о войне с Наполеоном. Только такая, в известной степени официальная, оценка исторических событий 1812 года могла появиться в печати. Неслучайно Пушкин писал Плетневу об издании «Повестей Белкина»: «Отдай их в цензуру земскую не удельную...». Верховным цензором Пушкина в это время был Николай I. Если Пушкин тревожился даже за будущее «Повестей Белкина», то о напечатании десятой главы «Евгения Онегина», где война 1812 года изображалась как преддверие революционного движении декабристов, не могло быть и речи. Вокруг Пушкина уже создавалась атмосфера доносов и травли. Опасаясь обыска, он сжег десятую главу. «19 сит. сожж. 10 песнь» — по старинной иронии судьбы Пушкин сделал эту запись именно на рукописи «Метели».